投稿者:運営委員 大西 聰明 投稿日:2025/02/27

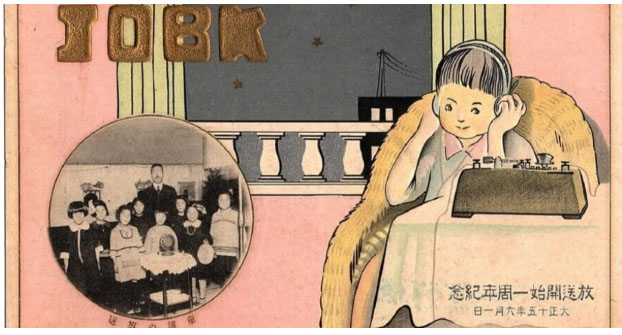

今月、NHKのラジオ放送が始まって100年の節目を迎えた。85年生きてきた私と、ラジオとの関わりについて思い起こしてみた。

私は小学生の頃に3年間ほど、NHK旭川放送局にあった「放送子熊会」という10名程の器楽合奏グループに所属していた。

月1回のローカル番組で、15~20分の放送だったが、当時はすべてを生放送で、毎回緊張しながらスタジオ入りしていた記憶がある。

番組の後半になると、ガラス窓の向こうにいるディレクターの手の合図に合わせて、演奏のスピードを変え、時間調節することが多かった。

厳しい練習もあったが1回の放送が終わると200~300円の交通費が貰えたなど嬉しいこともあった。

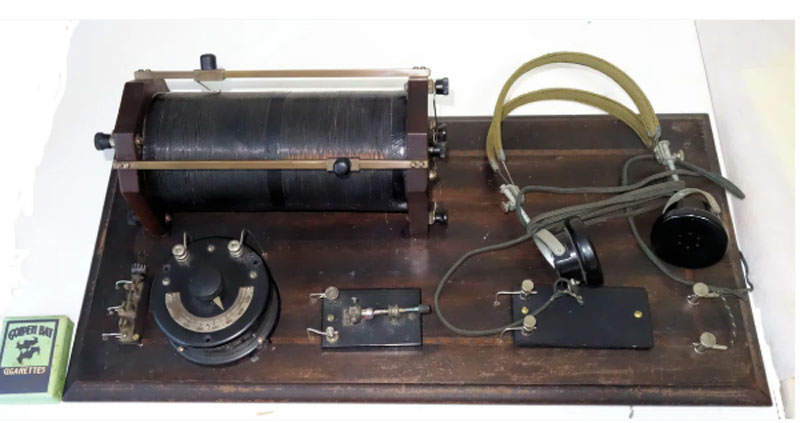

次に受信機に興味を持ち、鉱石ラジオの自作から始まり、やがて真空管式の5球スーパーラジオを兄と一緒に作りながら、遠方の民間放送局の受信に挑戦した。

好感度の受信機の制作に取り組み、遠くのラジオ放送局の電波を受信できた時は喜びで一杯。その放送局に「受信報告書」を送って、べリカード(受信確認証)集めに夢中になったこともある。その後、ラジオ受信機を製造、販売する会社に勤める事となり、真空管から半導体へと部品や技術の進歩によって、ラジオ受信機の小型軽量化、高機能化などハード面でも急速に進化していく過程をごく身近で見聞することが出来た。

子供の頃の夢であった屋外で歩きながら聞けるラジオ、安価で高感度・高品質なラジオ等殆どの夢は50年以上も前に実現されている。

私はその過程の一部を体験しつつ、良い時代を過ごしてきたと思う。これからの100年、ラジオ放送はどのように変わっていくのだろう。

- カテゴリー

- 会員だより(随想)